「ステージ4」と「末期がん」を混同しないでください。

目次

ステージ4と告知された時の”がんの状態”

高度進行がん/ステージ4と判定された時に「ステージ4=(イコール)末期がん」と捉え戸惑われる方をお見かけします。

進行がんの広がり具合を表す一般的な分類法に、“ステージ(Stage)”があります。

比較的軽症なステージ1に始まり、

中等症となるステージ2(a~c)、

そして3(a~c)を経て、

高度に進行したステージ4に至ります。

そして、このステージを分類する指標となるのが、

初発したがん腫瘍の大きさ

周囲のリンパ節への広がり、

他の臓器に転移しているか否かといった項目なのです。

つまり、病状の程度とステージの分類は“必ずしも一致しない”ということです。

なぜなら、ステージ分類は治療方法を選択するときの目安や、がん統計などに用いる際の区分の一つだからです。言い換えると、がん病状の深刻さを表したものではないのです。

それでは、“末期がん”とはどのような状態を表すのでしょうか

それを分かりやすく例えると、

・自立した食事摂取や日常生活における動作が困難になってしまった

・著しく体が衰弱し長時間の臥床を余儀なくされてしまった

・体力の低下により食事介助やベッド上での排泄が避けられなくなってしまった

といった病状などでしょう。もちろん、こうした末期症状に至ってしまえば、ほとんどの方は治療の意欲を失ってしまうはずです。

「高度進行がん/ステージ4」と判定されても、幸い末期がん症状が無く、歩くことも充分に可能。ましてや、新たながん治療を模索できる活力があるとしたなら、たとえ「手だて無し」と判定されても、なすべき治療を行う時間と治療法は十分ある可能性があります。

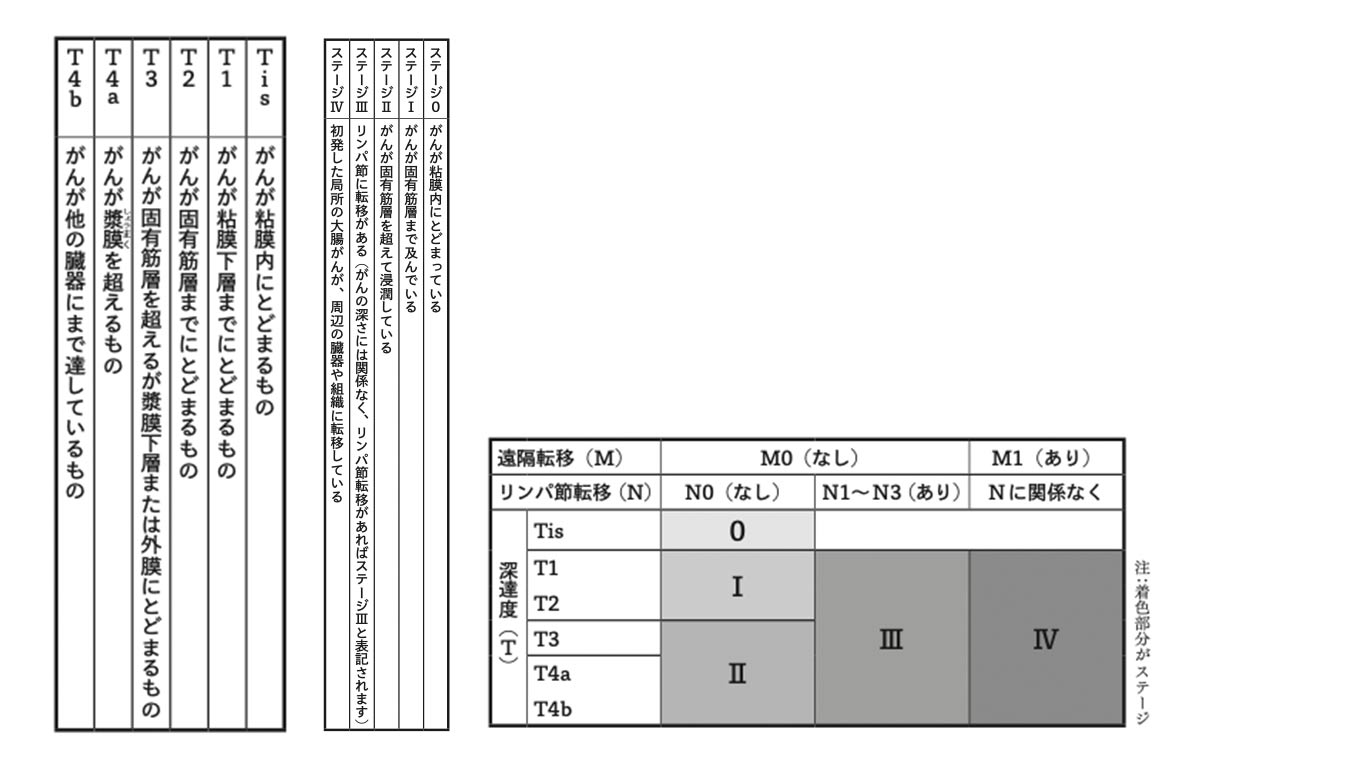

5段階のステージ分類(早期がんと進行がん) : TNM因子の組合せ

がんの進行具合を示す指標が「ステージ分類」です。

大腸がんを例に例えるなら、ステージは0期からIV期までの5段階に分類されます。ローマ数字にはもともと「0:ゼロ」は存在しませんが、便宜上、早期のがんに0期が用いられます。簡単に言いますと下記のようになります。

大腸がんの場合

がんの進行度を表すこのステージ分類は、TNM因子の組み合わせで決まります。

Tはがんの大きさ、Nはリンパ節転移、Mは他臓器などへの遠隔転移を主に表します。

大腸がんの場合は、リンパ節転移があればステージIII期、遠隔転移があればステージIV期に無条件でなります。

従って、それよりの軽いステージ0期、1期、II期を区別するのは、T因子ということです。

早期がんと呼ばれるのはT1までで、それ以降は進行がんとされます。

TNM因子を組み合わせて病期を表したのが上画像の右の図表になります。

引用元 : 宇野克明 著「身近な人ががんになったら迷わず読む本」ごま書房新社

高度進行がん/ステージ4と判定された後の問題点

最近になってクローズアップされ始めたのが、高度進行がん/ステージ4と判定された後です。既に述べたとおり、高度進行がん/ステージ4と末期がんは別のものです。判定がステージ4だからといって、衰弱を来してしまった方々ばかりではありません。

ある方は友人と一緒に登山を楽しみ、

また、ある方は日々のゴルフを楽しんでいらっしゃる。

しかし、そうした方々でさえ、がんの広がりによってはステージ4と誤解されてしまいます。

とはいえ、ひとたびステージ4と判定されると、治療環境も一変してしまいます。

なぜなら、統計的には根治の見こみが非常に乏しいため、「治療の手だてなし」といった判断が下されやすいからです。

そして生じる問題点ががんに伴う一般的な対処を諦めてしまう点です。

思うように食事がとれず痩せ細ってしまっても、

その結果、タンパク質が不足してしまい、下半身(脚)などに著しいむくみ(浮腫)が生じても、

さらに進行し、「胸水」や「腹水」といった臓器に水が溜まる病状が現れても、

なすべき治療を行う時間と治療法はまだある可能性があります。

未来を見すえた治療を目指しましょう

もちろん、私たちが実践するがん免疫治療が、すべての方のがん細胞を消失させられるわけではありません。しかし、逆を言えばあらゆる治療の検討と運用によって、快適な生存期間の延長がもたらされる可能性はあるはずです。

ですから、「まずは、がんの進行を遅らせましょう」

次いで、がんの進行が緩やかになったなら「次はがんの成長を妨げて、“共存”を目指しましょう」

そして共存がかなったな「願っていたことをかなえてもらいましょう」

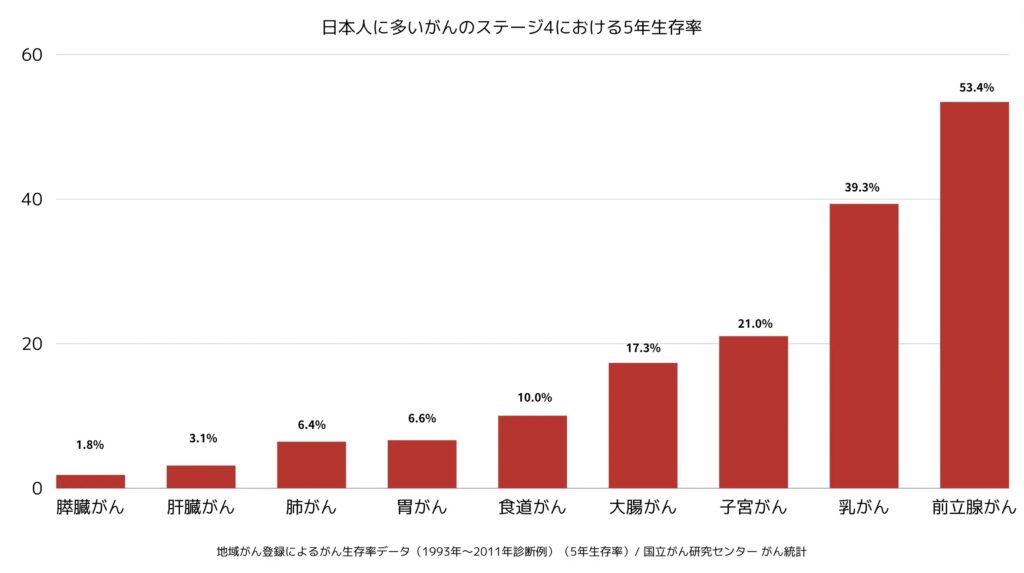

各がん種の5年生存率

【日本人に多いがんのステージ4における5年生存率】

肺がん :6.4%

膵臓がん :1.8%

胃がん :6.6%

大腸がん :17.3%

肝臓がん :3.1%

食道がん :10.0%

乳がん :39.3%(女性のみ)

前立腺がん:53.4%

子宮がん :21.0%(女性のみ)

治療方法の選択で余命は大きく変わる。

例えば、大腸がん/ステージ4の余命の中央値は2年と報告されています。ここで言う「余命の中央値」とは、統計によって半数(50%)の方がおおよそこの期間で亡くなってしまうであろうという推計値です。

当然、「余命2年」との告知であっても、必ずしも「2年しか生きられない」という意味ではありません。したがって余命宣告は統計的な一つの目安にすぎないことをご理解ください。

選択の前にして欲しいこと = 現在のがん細胞の状態を改めて検査

様々な選択をする前に、血液中に潜んでいるかもしれない現在のがん細胞の異常シグナルの有無を改めて検査することをお勧めいたします。

(当院では治療を開始する前にリスクチェッカー検査を実施しています)

・1〜2分30ccの採血

・がんに特化した28項目の検査

・がん細胞の「今」を分析評価

・大規模統合免疫データと連動

緩和ケアとは

がんの終末期に至ると、がん腫瘍そのものによる症状以外にも、多くの不具合や症状が現れてきます。

こうした場合に“症状を緩和する”ことで、生活を支援するのが緩和ケアの目的です。このほかにも、ご本人が必要とされる情報の提供や、ご家族/医療スタッフ間のコミュニケーションを取り持つのも緩和ケアの一環と言えるでしょう。

しかし、あまりに早い段階で緩和ケアに移行することは喜ばしいことではありません。

なぜなら、緩和ケアという医療カテゴリーは「症状緩和」が最大の目的であって、がん治療そのものは行わないことが大前提となっているからです。

先ほども例示しましたが、がんの終末期として緩和ケアに移行すべき時期の目安は、

・自立した食事摂取や、日常生活における動作が困難になり始めた、

・著しく体が衰弱し、長時間の臥床が余儀なくされたころ、

・体力の低下などで、食事の介助やベッド上での排泄が避けられなくなったころ、

といった状況になって初めて決断すべきものなのです。

幸いにも、そのような状況に至っていないなら希望を失ってしまうには早すぎると思います。